di Marco Innocenti

Stavo andando in montagna con la mia famiglia (mio figlio aveva 2 anni, mi capiva a malapena, mia moglie un multiplo di 2 che per rispetto non vado a formulare) quando iniziai uno sproloquio sui viaggi intergalattici. Stavo spiegando come le distanze astronomiche siano incolmabili, allo stato attuale, quando lo sproloquio si trasformò in una narrazione.

Sono uno che tende a trasformare qualsiasi cosa in un racconto.

Oltre a questo, sono uno che si diletta di giochi testuali da quando aveva otto anni. Ne avevo sempre voluto scrivere uno e, come spesso accade, ne avevo iniziati mille e portati a termine zero.

Chissà che questa volta…

Andromeda Awakening, il mio primo gioco completo, vide la luce tre ore prima della deadline per la consegna dei candidati alla IFComp 2010. Non ci potevo quasi credere: non solo ero riuscito a finire un’avventura testuale, il mio primo lavoro di narrativa interattiva, ma potevo anche partecipare alla più importante competizione mondiale sul tema, una cosa che solo pochi giorni prima sembrava un solletico, come quando immagini come sarebbe portare a cena la tua eroina cinematografica.

Come se non bastasse, il mio gioco era un capolavoro. Si sarebbe innalzato al di sopra delle avventure tradizionali, presentando una storia coinvolgente, un mistero sottaciuto per millenni e un finale da brividi che nemmeno il Sesto Senso. Il tutto condito da enigmi moderni e vecchio stampo assieme, ritmica da thriller e CENTOMILA BATTUTE IN INGLESE, spazi compresi.

Awakening si classificò diciassettesimo su 38 partecipanti, garantendomi il rango di “mah” come autore di Interactive Fiction. Considerando che, sotto di me, erano finiti un paio di troll e autori che intenzionalmente presentavano roba per provocazione, i miei sogni di gloria potevano considerarsi da eiettare. Mi ero buttato in un mondo che non conoscevo con tutta l’ingenuità di un ragazzino e mi avevano mangiato gli squali. Tutto come da copione: game over, man! Game over.

Poi, successe qualcosa.

Le recensioni fioccarono e, tra le tante, qualcuna iniziò a commentare in modo positivo la trama, nonché la scrittura che (seppur nel regno della purple prose, ovvero di quella verbosità convoluta e carica di aggettivi che oggi trova posto solo negli scaffali delle librerie d’essai), col suo suonare decisamente “off” aggiungeva atmosfera alla storia. Il mio buon inglese macchiato dai tempi e dai modi della scrittura italiana aveva fatto di più che il mio intento narrativo.

Sicché, decisi di indagare.

Per molti mesi, studiando come se mi dovessi laureare, cercai di sapere tutto sullo stato dell’arte della IF. Presi spunto dai vincitori, soprattutto, ma in larga parte dai teorici, quelli che con la prosopopea sul mezzo ci avevano costruito delle professioni.

Come Adrian Veidt in Watchmen, feci un passo indietro e osservai la vista d’insieme.

Quello che trovai – e lo dico senza tema di apparire ridicolo – mi ha consentito il salto quantistico più impensabile attorno a tutto ciò che riguarda me stesso. Come uomo, come graphic designer, come narratore, come insegnante e come padre.

Mancavano sei mesi alla IFComp 2011. Awakening aveva deluso (anche se aveva una sua nicchia di appassionati: un ragazzo inglese parlò di mitopoiesi, come se fossi improvvisamente diventato Omero) e aveva consegnato una storia senza possibilità di sequel. Che fare allora? Provarci di nuovo? Oppure, come sarebbe stato sensato, vedere quella luce in fondo al tunnel per quello che era, ovvero un treno che puntava verso di me.

Devo ammettere che se il motore non fosse stato ancora caldo, tutto quello che è accaduto dopo non avrebbe avuto luogo.

A tenere accesa la miccia creativa furono i bei commenti di quelli a cui Awakening era piaciuto, ma anche e soprattutto i dialoghi fitti che avevo intavolato con alcuni tra i più importanti e maturi autori di IF del mondo. Emily Short in modo particolare, con la sua – terribile – bocciatura prima e con la passione che mi trasmise dopo, riuscì a inebriarmi di un concetto che è ormai talmente solidificato dentro di me da poter essere accumunato a un fatto.

La scrittura, qualsiasi sia il mezzo, non la si affronta come un hobby. È una cosa seria, drammatica, e come tale va perseguita. Anche Stephen King, uno che per ragioni che non starò a discutere qui è semplicemente inarrivabile, una volta disse: «non affrontate mai la pagina vuota con leggerezza.»

E così feci.

Awakening avrebbe avuto un seguito; avrei partecipato di nuovo alla IFComp, ma stavolta non come il ragazzino che ero quel settembre 2010 ma come l’uomo che ero diventato ad aprile 2011.

Andromeda Apocalypse, il gioco che non doveva esistere, vinse la IFComp quello stesso anno, superando scrittori “veri” e pubblicati come Jim Munroe e Christopher Huang e lanciando una fanbase che avrebbe generato negli anni successivi almeno altri quattro giochi brevi nel canone e (teaser!) un’opera grossa che è attualmente in lavorazione e che vi prometto (se sapete l’inglese) will rock you off your chair.

Ma come si fa a scrivere un gioco vincente? E cosa significa?

La parte più importante di questo racconto è già contenuta nelle righe qui sopra: serve dialogo. Serve la capacità di mettersi in gioco, ascoltare e cercare di migliorarsi. Confrontandosi coi migliori, ovviamente, ma anche sentendo l’opinione di chi un’opera del genere non avrà mai i mezzi o la voglia di produrre ma che è, di fatto, il tuo lettore ideale. Per me è fondamentale tenere la porta aperta: arroccarsi su delle posizioni, che siano tradizionaliste o d’avanguardia, ha sempre poco senso. Così come, per me, ha ormai poco senso andare avanti per nomenclature. Che significa narrativa interattiva? E che significa avventura testuale? È un gioco o un racconto? E se lo faccio in Twine è IF oppure no? E cosa sono le CYOA? E se ci metto la grafica, quale dio offendo? La mia unica regola al riguardo, in un mondo che non accetta regole, è: ma chi se ne frega. Come qualcuno ha già fatto notare, ci sono giochi belli e giochi brutti; cacce al tesoro divertenti e roba da spararsi nei coglioni; racconti intimisti che farebbero sbadigliare mia nonna e puttanate trash con milioni di cultisti. Se poi questi sono IF, CY, AB, RM o PdM… ma chi se ne frega. Il trucco, per principio, è uno solo: se vuoi fare un buon lavoro (non ottimo, per carità: quelli sono di solito di una noia mortale) non devi affrontare la pagina vuota con leggerezza. Tutto qui.

Quindi: dialogo. Ricerca. Speranza. Mettersi in ascolto. Non tanto per captare i desiderata dell’audience, per carità: o si scrive per se stessi o è meglio fare festa. Piuttosto, per indagare, sognare, trovare nuove vie. Entrare in sintonia col proprio lavoro. Spesso ho fatto da beta-tester o, semplicemente, ho dialogato con un amico attorno alla sua opera: lo scopo non è mai stato tanto quello di trovare dei bug (c’è gente molto più brava e paziente di me per questo lavoro fondamentale) quando quello di trovare i temi nascosti nelle pieghe della narrativa, testarne la ritmica, enfatizzare i punti che restavano più difficili da cogliere, in generale: accrescere l’esperienza del giocatore. Questo vale per lavori fortemente narrativi come Apocalypse o per sistemi ludici più o meno complessi che ruotano intorno a dinamiche piuttosto che a una storia. Non c’è distinzione tra le varie nuance, purché ci si ricordi di fare le cose per bene.

In seconda istanza, potrebbe servire pianificazione. Awakening era stato scritto e programmato di getto, una stanza alla volta. Gli enigmi nascevano per esigenze diverse da quelle di trama e spesso per imparare a usare Inform. Così, tante cose non funzionavano e, anche se certi di questi li considero ancora buone idee, il pot pourri sapeva di poco. Le Grandi Idee di Awakening nascevano dalla scrittura “romantica”, questo lo ammetto (ho grossa difficoltà a pensare in grande tutto assieme, produco sempre un capitolo alla volta), ma anche tutti i suoi peggiori difetti.

Così, Apocalypse partiva da un disegno più preciso. Sempre piuttosto nebuloso – ripeto: non riuscirei mai a finire un lavoro in cui tutto fosse deciso prima di mettermi a programmare o a scrivere – ma comunque un disegno: aveva un’idea generale di base (che Awakening ha visto apparire solo quando ero ben oltre la metà della sua costruzione), una specie di plot molto abbozzato e alcune grandi sequenze cinematografiche di cui ancora mi vanto in modo estremamente infantile. Gli enigmi, questi orribili nemici di chi li vede come ostacoli alla storia, erano ben integrati nel sistema e avevano il triplice scopo di intrattenere, sorprendere e frazionare la trama in blocchi comprensibili. Infine: il gioco aveva dei temi, ciascuno dei quali affrontato in un diverso capitolo (anche se Apocalypse non è propriamente diviso in sezioni con copertine alla Tarantino, è innegabile che i tre atti teatrali ci siano tutti), che prendevano vita dal racconto, dai flashback interattivi e dalle dinamiche ludiche.

Ultima cosa necessaria, e qui ahimè devo peccare di immodestia, è che uno un’idea ce l’abbia e che questa sia supportata da un’abbondante dose di talento. Ovvero: se anche hai scoperto il bosone di Higgs, potrebbe non essere sufficiente affinché questo ti renda vincente. Senza voler scoraggiare nessuno, ma le parti migliori dei miei due giochi di punta (ho scritto anche altro, ma più per onanismo che per un obiettivo) sono venute fuori così, mentre guardavo la finestra o mangiavo un gelato o mi assopivo dopo pranzo. Altre perfino nel momento esatto in cui le scrivevo, alla faccia di tutta la pianificazione del mondo.

Ora, affinché questo non porti a pensare che, come dice il vecchio adagio, nessuna strategia potrà mai sostituire una sana botta di culo, è il caso che racconti anche – per chi ha retto fino a qui mi pare un doveroso ossequio – quanto produrre una cosa come Awakening o Apocalypse sia faticoso in termini di energia, tempo e anima.

Iniziamo col dire che il codice di queste avventure ammonta a oltre 280mila battute ciascuna. Due bei romanzi di 400 pagine, insomma. Il tempo di gioco totale, al netto della più alta frustrazione registrata, è in media di 3 ore. Cioè: solo per programmarli ci ho messo sei mesi a pezzo e medioman può vedere la scritta *** YOU ARE AMONG THE STARS *** in centottanta minuti. Ci vuole un bell’impegno, sì, ma soprattutto ci vuole tanta fede. Provate a immaginare il mio semestre full-immersion (o quasi) dietro ad Awakening per poi leggere la recensione della più famosa autrice ed esperta di IF al mondo che dice di averlo abbandonato alla seconda stanza perché non riusciva a seguirlo. Certo, avrei potuto concentrarmi su un’opera più immediata (il consiglio di tutti è sempre “start small“, ovvero inizia con qualcosa di piccolo, mentre io avevo dato il via alla mia breve carriera di autore di avventure testuali con un colosso da 50 stanze e oltre 450 oggetti tra utensili e scenografia, ognuno dei quali prevedeva una risposta unica a decine di azioni diverse), ma quello avevo fatto e avrei pure voluto mettermi a piangere, a quel punto.

(Pensate che circa il 65% di quello che ho scritto è ignorato da quasi la totalità dei giocatori e che un 10% è passato inosservato A TUTTI: un achievement di Apocalypse è irrisolto da ormai otto anni.)

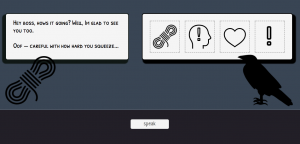

Oltre alla quantità di testo – che dopo i beta continui fatti nel corso di tre mesi era quasi raddoppiato: la IF è l’unica arte narrativa in cui l’editing porta ad aggiungere invece che a eliminare – c’è da far funzionare le cose. Sulle meccaniche narrative ho già detto e potrei parlare per anni, quindi pensiamo agli enigmi. Per principio, io sono uno che se deve fare il fetch the object mi scasso le palle e, soprattutto, in modo molto immaturo, mi vergogno un po’: mi viene in mente Emanuele Pirella che diceva che quando uno usa i bambini in pubblicità è perché ha poca voglia di lavorare e si accontenta del trucco più facile. Ci sono anche quelli, va da sé: non ho la tecnica né il talento per esprimere troppe complicazioni da orologiaio. Ma di certo mi ricordo più volentieri quelli dove storia e puzzle si fondono. (Un esempio è la lezione di lingua di Monarch in Apocalypse – non dico di più perché anche questo sarebbe un grosso spoiler – o la action sequence da blockbuster del finale). Come si programma un computer? Come si immagina un dialogo continuo con un erede del mitico Floyd di Planetfall? Quante volte devi perdere il sonno per inventare e trascrivere ogni commento, ogni esclamazione, ogni dialogo con un essere che è ovunque e da nessuna parte allo stesso tempo? Come si codifica, difatti, una cosa del genere? Il mio Floyd mi ha impegnato per un mese. Il gioco avrebbe avuto la stessa storia senza di lui? Lo stesso impatto emotivo? No. Non si può perciò parlare di tempo perso, ma alla fine le dita facevano male lo stesso.

E dunque, quando sono riuscito a scrivere la fatidica ultima frase (*** You are among the stars *** è il modo che hanno i giochi Andromeda di dire “hai vinto”) mi sono accorto che non avevo finito affatto. E quindi sono passato dapprima a creare uno hint system tipo invisiclue interno al gioco e poi a inserire l’ultima novità nel campo delle IF, gli achievements, obiettivi, tradotti a pie’ pari dalla consuetudine dei giochi mobile dei nostri tempi.

Alla fine, Apocalypse è il gioco perfetto? Direi di no. Non mi permetto. È il gioco perfetto per me? Di certo: infatti non ho mai chiuso la trilogia perché non saprei come superare questa impresa nemmeno se lo facessi di lavoro.

È il modo migliore di fare un gioco testuale? No, e di certo un’affermazione del genere non ha senso: Zork resta la vetta di tutte le AT, così come su quella vetta ci sono Anchorhead, Spider and Web, Counterfeit Monkey, Leather Goddesses of Phobos e Photopia. Tutta roba enormemente eterogenea ma che ha alla base un assunto comune: l’autore ci ha creduto. L’autore ci ha provato. L’autore si è impegnato a non buttare lì sul foglio la prima cosa tanto per riempire della carta (io vi farei vedere quante AT tedesche o inglesi vengono create anche oggi che, stimolanti la nostalgia per il retro-gaming, non sono che repliche delle repliche delle prime, atroci messe in scena videoludiche – tutta roba che puoi aprire, concederti un sorriso e chiudere immantinente perché nulla hanno da offrire e che eppure suscitano grandi applausi a ogni nuova uscita).

L’autore, in poche parole, non si è mai accontentato. Né la Short quando si è messa a smantellare la lingua inglese per omaggiare il Tee-remover; né Zarf quando si è inventato un sistema alchemico (che gli è valso anche una baracca di soldi, buon per lui); né Gentry quando ha ripreso il mito di Lovecraft e ci ha costruito il motivo per cui una parte di noi è ancora qui (Anchorhead è, per molti, la AT definitiva: una storia da gustare – sebbene non proprio originale –, decine di enigmi vecchio stile e una prosa bellissima, ovvero il ponte tra gioco e libro che si dice non possa esistere). Con loro, decine, centinaia, migliaia di autori vecchi e nuovi ogni giorno provano a mettersi in gioco e a creare qualcosa che abbia un valore. Che sia un puzzle o che sia un’analisi tagliente sulle difficoltà di essere una minoranza, nessuno di loro la prende sotto gamba o lo fa per passare il tempo.

In essenza, per me: quello che distingue il brutto dal bello non sta nella forma che gli dai, ma nel perché.

La parte più difficile di scrivere Apocalypse, in fondo, è stata smettere di scriverlo. Se elimino dall’equazione le emicranie che mi ha dato aggirare le risposte di base del dialogo di Inform e attendere oltre un mese e mezzo per sapere se, stavolta, la gente aveva apprezzato, decidere che la mia opera non aveva più bisogno di crescere è stata un’impresa.

Ci ho messo sei mesi prima, quasi quotidianamente, e un anno dopo, per aggiustare il tiro e solleticare alcuni fan. Diciotto mesi in cui ho pensato, scritto, riscritto e codificato finché ogni tassello nella mia mente non è stato al posto giusto.

Ho inventato una galassia (la mitopoiesi, secondo Paul Lee, mio estimatore) e una storia che abbraccia tremila anni.

Avrei potuto anche chiuderla in sei locazioni – una grotta, un prato e il solito vecchio castello – e avrei potuto optare per una forma più immediata di gioco, risparmiandomi un sacco di dolore. Mi sarei divertito ugualmente? Avrei avuto lo stesso successo? Non lo so e non sono sicuro che il valore di un’opera risieda nella sua meccanica intrinseca o di genere.

Quello che so è che, anche se così fosse stato, non avrei affrontato la pagina bianca con leggerezza.

———

Le avventure di Marco Innocenti (tutte in Inglese) sono giocabili online o scaricabili gratuitamente sul sito www.andromedalegacy.com. Marco è inoltre co-autore del kolossal lovecraftiano Cragne Manor, disponibile su ifdb.tads.org. Sta provando a convertire la saga di Andromeda in una serie di romanzi: per ora, dice, può solo sperare di riuscire a finire il primo.